Livro desvenda uma civilização transparente, em que os políticos são cobrados como funcionários da população, onde todos se tratam como “você” e o sistema leva invariavelmente às raias da honestidade

Por Elder Dias

Parauapebas pode não ser uma cidade tão conhecida, mas tem quase 200 mil habitantes e é a 6º mais populosa do Pará. É de lá o vereador Odilon Rocha de Sanção (SD), que, semanas atrás, tratou de dar visibilidade maior, embora controversa, ao município. É que viralizou nas redes sociais o vídeo em que ele, da tribuna da Câmara, no dia 24 de abril, contestava os vencimentos para exercer o cargo legislativo. “O valor que o vereador ganha aqui, se ele não for corrupto, mal se sustenta durante o mês”, bradou, contra o que considera uma injustiça.

Um vereador de Parauapebas recebem R$ 10.013 de salário bruto. Tem também direito a R$ 2,8 mil para custear despesas com combustível e R$ 1 mil para despesas com telefone. No total, são mais de R$ 13,8 mil. Os 15 legisladores da cidade ainda usufruem, cada um, de uma caminhonete alugada e diárias para viagens que variam de 300 a 800 reais. O que Odilon questiona, entretanto, é que o salário não daria para custear o “padrão de vida” de um vereador.

O ano é 2015. Estamos já há uma década e meia dentro do século 21. E ainda há brasileiro que se acha no direito de lamentar não ter uma empregada doméstica “prestativa”. Não é raro ouvir de alguém algo como “tive de procurar um amigo deputado” para conseguir um emprego ou uma vaga de UTI. E é fato que políticos, entre eles muito provavelmente Odilon Rocha, considerem, se não justo, pelo menos normal ter um gabinete relativamente amplo, duas dúzias de assessores, carro oficial, auxílio-moradia, auxílio-combustível e apartamento funcional. Além de alguma verba indenizatória, para custear despesas gerais.

Levando os costumes nacionais ao pé da letra, ainda não saímos de 1808, ano da vinda da família real portuguesa para o Brasil. Dom João VI voltou para Portugal, vieram a independência política, os reinados de seu filho e de seu neto, uma República instalada por conveniência, alguns golpes de Estado, militares no poder, um processo de redemocratização e a estabilização econômica, mas nada conseguiu aniquilar o mal maior do País: a força patrimonialista que faz a corrupção perdurar como uma praga impossível de ser vencida. Um vergonhoso estandarte nacional. O sistema se desenrola de tal modo que, a rigor, torna-se quase impossível ser integralmente honesto por aqui. Mais grave ainda: esse “quase” da última frase se verifica um falso rigorismo do texto, um cuidado totalmente dispensável e até errôneo.

Se o Brasil tivesse, no globo terrestre, um lugar que fosse seu avesso em termos de ética, trato social e zelo pela coisa pública, qual seria? Não haveria nada de errado se o País passasse a se chamar “Aicéus”. É o anagrama inverso de Suécia, um reino no norte da Europa, na quase sempre gelada Escandinávia, que junta tradição e modernidade como forças para imprimir um modelo atualizado de respeito ao dinheiro do contribuinte e à igualdade entre seus habitantes, não obstante o status que cada um tenha em particular. Mais do que isso, por lá o sistema faz com que o cidadão seja impelido a ser… honesto!

A forma com que os suecos lidam com seus pares em tese mais poderosos é o tema central de “Um País Sem Excelências e Mordomias”, obra escrita pela jornalista Claudia Wallin (Geração Editorial, 344 páginas) e que mora em Estocolmo, a capital da Suécia. Casada com um “viking”, ela começou a conhecer o que é um político na Suécia quando viu Carl Bildt empurrando seu carrinho de compras em um supermercado. Ele tinha sido primeiro-ministro e era então ministro das Relações Exteriores. Mas, ali, Bildt era só um cidadão sueco.

O livro é uma coletânea de informações e de depoimentos sobre como a esfera pública pode e deve trabalhar sob a tutela de um povo. Na Suécia, os cidadãos cobram cada centavo da considerável fatia que os tributos tomam de seus salários, a ponto de o que por aqui seria nada mais do que um privilégio tolerável se tornar um escândalo de derrubar gabinetes por lá.

Os suecos têm a honestidade quase como uma condição iminente. Veja a resposta de Göran Lambertz, um dos juízes mais conhecidos do Supremo Tribunal da Suécia, em entrevista publicada no livro, à questão “O que faz a Suécia para prevenir a corrupção no sistema judiciário?”:

— Na verdade, não muito. Isso porque existe na Suécia uma longa tradição de que as pessoas, em geral, não são corruptas. Se alguma pessoa oferecesse suborno a um juiz, ou se algum juiz pedisse algo, seria um grande escândalo no país. Mas isso simplesmente não acontece (…) Acho que nenhum juiz sueco jamais aceitaria um suborno. É algo tão proibido que chega a ser impensável. É distante demais das nossas tradições. E se algum ato irregular for cometido, ele será reportado à polícia. Por isso, mesmo se algum juiz pensar em cometer um ato impróprio, ele não o fará. Porque teria medo de ser reportado à polícia.

Boa parte dos que chegaram até este ponto do texto durante a leitura do parágrafo interior devem ter feito mentalmente uma analogia de Göran Lambertz com Nicolau dos Santos Neto, o juiz Lalau, ou com Flávio Roberto de Souza, aquele que levou para a garagem de seu prédio, no Rio, o Porsche do empresário Eike Batista, que estava apreendido pela Justiça Federal. Pois talvez Lambertz ou qualquer outro cidadão sueco não consiga nem fazer tal comparação, por falta de parâmetro. Falta-lhes vivência do que seja corrupção, ainda mais corrupção cometida por um magistrado.

Chega a hora, então, de pensar por que os políticos e demais poderosos daqui não são como os de lá. A resposta pode não ser das mais agradáveis: é uma questão histórica, cultural, de costumes. E aqui, como lá, os políticos não brotam de árvores — saem do seio da sociedade.

A história civilizatória dos nórdicos ajuda a compor a explicação para a diferença positiva aos suecos. Durante a Idade Média, entre os séculos 8 e 11, os vikings eram hegemônicos na Escandinávia. Salteadores dos oceanos, saqueavam e aterrorizavam as populações da Europa desde o Mar Báltico até os confins do Mediterrâneo. Nada de combatentes bonzinhos ou brutamontes agradáveis como o Hagar, o Horrível das tirinhas. Tons de cinza à parte, eles deixaram um legado importante à posteridade: as “tings”, assembleias que eram o que Claudia Wallin chama de “parlamentos embrionários”. Por meio dessas reuniões, os vikings tomavam decisões em conjunto, por consenso, observando um princípio: ninguém era mais importante do que qualquer outro. Todos iguais. Tão iguais que hoje, por lei, se aboliu qualquer pronome formal: um sueco nunca chama o outro, seja quem for, de “senhor”, muito menos de “excelência”. Todos e todas são “você”.

A igualdade se tornou valor essencial entre os suecos. E impulsionou uma precoce maturidade da democracia. Uma prova disso é que por lá vigora há um quarto de milênio — desde 1766 — uma norma que dá ao povo mecanismos para fiscalizar todos os atos dos agentes públicos. Foi a primeira lei de transparência da história. No Brasil, se ainda hoje é difícil até mesmo para outras autoridades, como representantes do Ministério Público, ter acesso a documentos necessários a uma investigação, imagina-se o que não seja escondido do cidadão comum.

Aliás, “cidadão comum” é uma expressão inexistente (ou desnecessária, ou, ainda, redundante) na Suécia. Lá há “cidadão”, apenas.

Um país transparente e onde ninguém é mais do que ninguém

Se há alguém que queira se candidatar a deputado na Suécia, que se prepare para ter mais sacrifícios do que benesses: usufruirá de um pequeno (minúsculo mesmo, ainda mais para os padrões brasileiros) apartamento funcional na cidade onde trabalhará — e isso só se sua cidade de origem ficar a mais de 50 quilômetros de Estocolmo; nada de assessor particular, muito menos equipe de gabinete — o máximo são algumas pessoas disponibilizadas ao partido para ajudar o conjunto de seus parlamentares; carro oficial? Dificilmente, e estritamente para missões em que isso se fizer necessário; motorista particular, nem pensar; verba indenizatória, aquela usada para fins diversos? Sem chance. E se pensar em ser vereador, que tenha disposição e disponibilidade para realizar um bom trabalho. E voluntário (talvez Odilon Rocha, o vereador inconformado de Parauapebas, não se agradasse da ideia).

Para concluir: será de bom tom que o político saiba lavar e passar sua própria roupa — para o caso de ser desafiado a demonstrar suas habilidades domésticas em talk-shows, como ocorreu com Fredrik Reinfeldt. Primeiro-ministro de 2006 a 2014, ele periodicamente ia à TV para dar dicas de como fazer a faxina em casa.

Nos casos relatados em “Um País Sem Excelências e Mordomias”, o que mais se vê são autoridades suecas — cujos equivalentes no Brasil costumam ser tratados por todos com salamaleques — fazendo compras no supermercado (como o citado Carl Bildt, ex-primeiro-ministro e então ministro das Relações Exteriores), pegando a fila do ônibus (Sten Nordin, prefeito de Estocolmo), pedalando e depois pegando um trem para chegar ao trabalho (Göran Lambertz, juiz do Supremo Tribunal da Suécia), ou ainda trocando os pneus do próprio carro (Hans Blix, ex-primeiro-ministro e ex-chefe de inspetores da ONU, conhecido por ter desafiado os Estados Unidos quando da invasão do Iraque, sustentando que lá não havia as armas de destruição em massa aludidas por George W. Bush para justificar o ataque).

Além de tudo isso, prepare-se o candidato a político para sofrer bastante cobrança da imprensa e da população a respeito de seus gastos. Se a corrupção é rara por lá, isso não significa que político sueco seja santo: o livro conta vários episódios em que parlamentares e outras autoridades se tornaram suspeitos daquilo que aqui seria tratado como “apenas uma irregularidade”. Mas, e lá? São escândalos de consequências torrenciais. “Em geral, suas carreiras políticas acabam”, conta, no livro, o repórter político Mats Knutson.

A população e a imprensa são muito duras com relação aos desvios, pelo mesmo motivo: “Sou eu quem paga os políticos. Não vejo razão alguma para dar a eles uma vida de luxo”, resumiu Joakim Holm, um cidadão sueco entrevistado para reportagem do “Jornal da Band”, para o qual Claudia Wallin produziu material. O que move o sistema todo nessa marcha que traz assepsia ao modelo? A vigilância permanente. Eleitores e jornalistas estão sempre de olho no que fazem os representantes do povo. E qualquer desvio, por menor que seja, repercute gravemente.

É assim, simples: na Suécia, a máxima de que o político é um sujeito a serviço da sociedade é levada às últimas consequências pelo cidadão. E, como Claudia deixa bem entendido no livro, tudo gira em torno da satisfação (prestação de contas) devida pelos ocupantes de postos públicos à população. Por isso, tudo o que puder ser transparente terá de ser transparente.

Isso vale, inclusive, para as comunicações recebidas e enviadas pelo primeiro-ministro: as correspondências oficiais e mesmo o e-mail do chefe do governo podem ser lidos por qualquer pessoa, sem que esta precise se identificar nem justificar o pedido. Obviamente, quando há questões de segurança (e isso, sim, precisa ser justificado à população) envolvidas nas informações, guarda-se o sigilo devido durante o tempo necessário.

A triste discrepância entre o destino dos impostos pagos por suecos e brasileiros

A escrita da autora de “Um País Sem Excelências e Mordomias” é apenas esforçada. Por vezes, o texto se apresenta de forma redundante, até repetitiva. Mas a jornalista Claudia Wallin cumpre o papel de repassar ao leitor as impressões sobre o estilo de vida sueco, principalmente no que diz respeito à relação “cidadãos versus políticos”. Nas entrevistas inseridas no decorrer do livro, é interessante notar o enfoque e a ênfase que os personagens envolvidos dão à figura do “contribuinte”. O termo é citado diretamente na maioria dos diálogos e indiretamente é o principal foco de todos. É o bolso do cidadão o centro das preocupações na hora de calcular qualquer reajuste no vencimento de parlamentares e demais autoridades. O mais interessante: a valorização da remuneração nunca é feita pelos próprios interessados — ao contrário do Brasil, onde, mais do que costume, está previsto em lei que deputados devam reajustar seu próprio salário e que os juízes decidam eles mesmos o quão justo é o aumento que vão receber.

A preocupação sueca — e dos nórdicos em geral — com a destinação dos impostos tem razão de ser. Todos os países da Escandinávia estão entre os de maior carga tributária. A Suécia, em particular, segundo dados de 2012, da Heritage Foundation, ostentava o 3º posto no ranking. Em outras classificações relativas ao mesmo tema, o reino sempre estará em posição de destaque. É o preço que se paga por ter, em compensação, um dos serviços públicos mais completos e de mais alta qualidade em todo o mundo.

Portanto, ainda que a revolta por aqui seja alta e haja um impostômetro instalado no coração da gigante São Paulo, lá na Suécia se pagam mais tributos do que aqui. Um adendo a se considerar é que, por outro lado, ano após ano o Brasil vem subindo degraus na corrida da carga tributária. Enquanto na terra dos vikings que serve de comparação o total pago em impostos correspondia a 44,3% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2012, o Brasil fechou aquele ano com essa relação já em 35,8%.

A diferença está no respeito com que o poder público e os detentores de cargo tratam o dinheiro que têm sob sua guarda. E também em como o povo fiscaliza a aplicação do que pagam. Enquanto por lá o que se cobra é devolvido em forma de benesses, o título de uma reportagem da Agência Brasil feita há pouco mais de um mês traz desalento: “Brasil continua em último no ranking de retorno de tributos à população”. O estudo, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), comparou dados de 30 países.

Ou seja, pagar impostos é algo que tanto brasileiros como suecos fazem de forma elevada. Só que o retorno em serviços é absurdamente discrepante: na Escandinávia as pessoas, exigentes, têm consciência de que a estrutura disponibilizada pelo governo para setores como educação, saúde e outros funciona e de que, apesar de ter nível de excelência, pode e precisa ser melhorada. No Brasil, as escolas públicas estão sucateadas física e humanamente; o Sistema Único de Saúde (SUS), cuja concepção merece elogios do mundo todo, é na prática uma lástima; a segurança pública, o saneamento básico, os pontos de cultura, tudo fica a dever. Pagamos impostos nível Suécia, recebemos serviços nível Azerbaijão — ex-república da União Soviética e à frente do Brasil no ranking mundial do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Mais grave: se observarmos o irrisório retorno em relação ao considerável montante que o brasileiro paga, a conta final seria justificativa para uma revolta. Como nunca antes na história deste País.

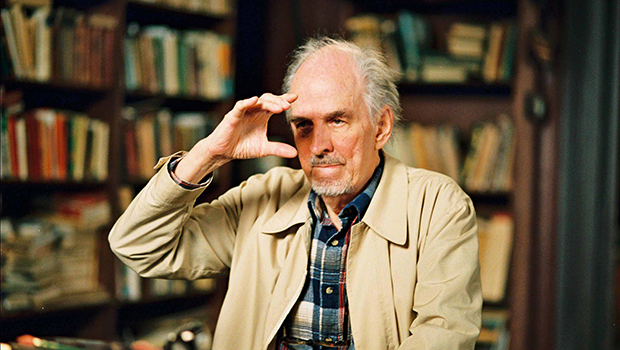

Nem Ingmar Bergman escapou

Celebridades não têm vida fácil na Suécia. Assim como ocorre com os políticos, também os famosos são tratados de forma equânime aos cidadãos anônimos. No livro “Um País Sem Excelências e Mordomias”, consta uma passagem emblemática envolvendo o diretor Ingmar Bergman, ícone do cinema mundial. Ele sentiu a força do poder da isonomia de tratamento sueca em 1976, ao ser detido dentro do Teatro Dramático Real de Estocolmo, onde conduzia o ensaio de uma peça, “Dança da Morte”. Motivo: uma empresa de Bergman estabelecida na Suíça teria sido criada só para escapar da alta tributação de seu país de origem.

Conduzido a um tribunal fiscal, onde o promotor expôs a acusação, o cineasta se tornou réu de um processo por evasão fiscal entre 1969 e 1974. No fim, acabou inocentado — o inquérito foi arquivado. Mas, dias depois de ser arrebatado pelas forças policiais do teatro em que trabalhava, Bergman teve um colapso nervoso e chegou a ser hospitalizado com quadro de depressão. Corroborava, assim, o preceito ético do país: ser acusado de ato desonesto na Suécia é estar à beira da morte, pelo menos moral.

“Perdoado”, o diretor partiu para um exílio voluntário do país, deixando bens e propriedades para que ninguém pensasse que estaria tentando alguma forma de subterfúgio. O responsável por obras como “Morangos Silvestres” (1957) e “Gritos e Sussurros” (1972) chegou a dizer que não voltaria à Suécia, mas para lá retornou em 1984 e foi lá que morreu, em 2007, aos 87 anos.

Matéria publicada originalmente no Jornal Opção.

Reproduzida no Conti outra com a autorização do autor.